Plan Académique de Formation

Stage du 24 au 28 mars 2003-09-23- MEZE (34)

▲

▲ ▲

SOMMAIRE

Fiche d'identité du stage 3

Ouverture du stage 92

La grille du stage 211

Le partage des

responsabilités 253

Le concept d'accompagnement

- principes et réalités 277

Dispositifs d’accompagnement

dans l'académie de Montpellier - année scolaire 2002 – 2003 387

Compte rendu de

l'intervention de G. Chappaz 527

Accompagnement et formation

- Retour sur le travail de groupes Georges CHAPPAZ 618

L'analyse de pratiques professionnelles -

panorama - 779

Le G.F.A.P.P. - un dispositif

d'accompagnement des C.P.C. - 910

Grille G.F.A.P.P. 34

(version 10) 1032

Notes sur "les phases

5" des quatre GFAPP vécus 1047

Mise en œuvre des groupes de projet 1162

Fiche-guide de présentation des groupes de projet 1181

Les groupes de projet 1192

Comment

démarrer un groupe d'accompagnement de T.1 ? 1195

La

zone proximale de rencontre : comment favoriser son développement ?. 1284

Comment

démarrer un groupe d'analyse de

pratiques ?

Comment présenter le GAPP ?. 1371

Comment

demarrer un groupe d'analyse de

pratiques ?

Construire la première demi-journée avec un GAPP. 1385

Traces… des quoi de neuf ? 1489

Les cahiers de roulement 1531

Fiche guide pour cahier de

roulement 1723

Bilan sur les contenus de la

session de mars 2003 1785

Bilan sur l'organisation de

la session de mars 2003 1851

Bilan et suivis de session 1932

Bilan distancié 2044

ANNEXES 2175

Le concept d'accompagnement 2181

L'analyse de pratiques

professionnelles - un dispositif de formation accompagnante - 2370

Témoignage :

présentation du dispositif GAPP auprès des T1 (situation factice) - Lozère 2566

Construire des savoirs et

des compétences pour l’enseignement à travers l’interaction professionnelle 2688

Glossaire 2776

Citations du stage 2815

Bibliographie du stage 2874

Les sigles du stage 2907

Le violet 2956

C'était le repas

coopératif de lundi 2986

Liste des participants -

adresses professionnelles 3036

Notes personnelles 3065

p

p p

PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION

Années 2002-2003 &

2003-2004

FORMATION DE FORMATEURS DU

PREMIER DEGRE

«Former des formateurs d'accompagnateurs de T1 et T2 du 1er degré»

|

1° - LES RESPONSABLES

DE CETTE PROPOSITION

- le (ou les) responsable(s)

scientifique et pédagogique :

ROBO

Patrick ; Chargé de mission Formation 1er degré - I.U.F.M. -

MONTPELLIER

Tableau des intervenants (interventions ponctuelles)

|

NOM Prénom

|

Qualité

|

Rôle

|

|

Mireille

CIFALI

|

Université

de Genève

|

Conférencier

|

|

Jean

DONNAY

|

Université

de Namur

|

Conférencier

|

|

Georges

CHAPPAZ

|

Université

d'Aix en Provence

|

Conférencier

|

|

ROBO

Patrick

|

Chargé

de mission Formation 1er degré - I.U.F.M. -

|

Conférencier

|

Tableau des formateurs (le formateur encadre en continu la formation)

|

NOM Prénom

|

Qualité

|

Rôle

|

|

ROBO

Patrick

|

Chargé

de mission Formation 1er degré - I.U.F.M.

|

Responsable

|

|

VIDAL

Michel

|

Conseiller

Pédagogique de Circonscription

|

Co-responsable

|

2° - LA DESCRIPTION

DE L’ACTION DE FORMATION

a/ A quelle priorité

nationale correspond l’action proposée ?

Formation de Formateurs –

Accompagnement des entrants dans le métier

b/ Le public visé :

Formateurs du 1er

degré de l'Académie de Montpellier

- Effectif souhaité : 25

- Autres précisions :

Il sera

demandé à chaque stagiaire de communiquer avant le stage des informations liés

au thème du stage. Ces informations seront communiqués à tous les participants

et pourront servir de base de réflexion durant le stage.

Durant le

stage les participants produiront collectivement un document facilitant les

actions sur le terrain.

c/ Les dispositifs

pédagogiques prévus :

Formation-Action en alternance

(deux sessions et une intersession) avec :

§

Apports d'experts ;

§

Mise en situation-expérimentation d'accompagnement, de

projets, d'analyse de pratiques de formation, d'observation, d'entretien,

d'écriture personnelle ;

§

Mutualisation, échanges de pratiques de terrain ;

§

Formalisation écrite des travaux ;

§

Activités

collectives, de groupes et personnalisées.

Nb : les trois principes clés du

stage seront : Cohérence - Implication - Production.

d/ Les objectifs de

la formation :

§

Permettre à des formateurs du 1er degré

d'appréhender des dispositifs, démarches et techniques conduisant à mettre en

œuvre une "formation accompagnante"

destinée à des enseignants entrant ou non dans le métier.

§

Permettre à des formateurs du 1er degré

d'appréhender des dispositifs, démarches et techniques d'analyse de pratiques

professionnelles ;

§

Permettre à des formateurs du 1er degré de

se mettre eux-mêmes en Réseaux d'entraide et de Formation-Action.

e/ Les résultats

attendus :

1.

Implication des stagiaires, acteurs et auteurs de leur

formation ;

2.

Production d'un document mutualisable ;

3.

Réinvestissement sur les "terrains" respectifs de

stagiaires (effet de démultiplication) ;

4.

Mise en réseau (de préférence par l'Internet) des stagiaires.

f/ Les contenus de la

formation :

1.

L'accompagnement ;

2.

L'analyse de pratiques professionelles ;

3.

La médiation ;

4.

L'échange et la mutualisation de pratiques ; les réseaux

d'entraide pédagogique.

5.

L'Internet : courrier électronique et listes de diffusion

6.

Mise en œuvre de groupes de projet intersession.

3° - LES MODALITES

D’ORGANISATION

Lieu du stage: Centre

Thalassa - 34140 MEZE.

Durée du stage : 2

fois 5 jours en hébergement.

Nombre de sessions : DEUX Répartition des jours : 5

j. en 2003 + 5 j. en 2004

Dates première session : 24 au 28 mars 2003

Liste des documents qui seront adressés aux stagiaires :

-

Courriers préparatoires ;

-

Compilation de textes de référence ;

-

Documents fournis par les stagiaires avant le stage.

-

Bibliographie conseillée avant le stage ;

4° - LES MODALITES

D’EVALUATION

Modalités et dispositifs d’évaluation :

Avant : Recensement des expériences, questionnements,

problématiques des stagiaires sur leurs terrains respectifs d'action.

Pendant : Evaluation formative par méta-analyse du vécu de

formation et bilan de fin de stage.

Après : Questionnaire différé, adressé après le stage sur

les effets de cette formation

5° - REMARQUES

Ø Cette

action de formation ne se déroulerait qu'avec un nombre de participants

supérieur ou égal à 12.

Ø Si

le nombre de candidatures dépassait 25, il conviendrait de procéder à une

sélection équitable entre les différents départements de l'Académie.

p

p p

- Patrick

ROBO & Michel VIDAL -

BIENVENUE

Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à MEZE. Nous nous

retrouvons à une vingtaine pour ce stage de formation de formateurs inscrit au

Plan Académique de Formation 2002/2003.

Dans le contexte du PAF actuel son acceptation et sa mise en œuvre

n'ont pas été si simple qu'il peut y paraître. Mais l'essentiel est que cette

action de formation se déroule, ce qui est cohérent avec des besoins repérés

quant à la formation à l'accompagnement des néo-titulaires en particulier.

QUI

SOMMES-NOUS ?

J'ai

demandé à Michel VIDAL qui a participé à plusieurs des stages que j'ai

organisés d'être le co-pilote de celui-ci. Qui est-il ? Je lui laisse le

soin de se présenter :

ÄMichel Vidal : J’occupe actuellement les fonctions de Conseiller Pédagogique de

Circonscription sur le secteur de Montpellier-Nord,Montpellier-Ouest, secteur couvert à 80% par

la Zone d’Education Prioritaire. Je suis chargé plus particulièrement de l’E.P.S. et cela depuispresque

dix ans. Auparavant, j’ai enseigné, pendant dix ans aussi, dans les écoles

d’application de Montpellier, en ZEP puis en centre ville. J’ai commencé ma

carrière à la périphérie de Montpellier avec un passage en classe unique.

Au

début des années 90, j’ai doublé cette expérience pratique d’un temps de réflexion

à l’université. Une licence puis une maîtrise en Sciences de l’Education m’ont

amené en 1995 à la rédaction d’un mémoire traitant de la professionnalisation

de la fonction d’enseignant du 1er degré : « De

l’instituteur au professeur d’école ».

De mars 99 à mars 2000, j’ai

participé au dernier stage du PNF, dirigé par Patrick, sur le thème du

« CPC et l’accompagnement des personnels débutant avec des publics

difficiles particulièrement en ZEP ». Depuis, sensibilisé à l'APP, je me suis intégré au

GFAPP de l'Hérault pour me former à l'analyse et à l'animation, puis j'ai fait

démarrer dans la circonscription un GAPP pour les T1.

Patrick

m’a proposé d’être à ses côtés aujourd’hui, ce que j’ai accepté avec

l’intention de vous faire partager l’enthousiasme que j’ai retiré de ma

précédente participation au

stage dit "de Mèze".

Comme

vous l'avez vu dans l'annonce du stage, j'en suis le responsable.

Ä Patrick Robo : Qui suis-je ? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas…J'occupe

actuellement la fonction de Chargé de mission formation de formateurs à l'IUFM

de Montpellier.

Auparavant

j'ai été Conseiller en Formation Continue auprès de l'Inspecteur d'Académie de

l'Hérault à Montpellier, après avoir été conseiller pédagogique auprès de l'IEN

Adjoint à l'I.A., et travaillant sur la Z.E.P. de Montpellier.

Avant

cela, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en zones sensibles comme

Instituteur spécialisé en classe de perfectionnement et dans un regroupement

d'adaptation, praticien de la pédagogie Freinet, puisant aussi le sens de ma

pratique dans la pédagogie institutionnelle et la pédagogie coopérative.

J'ai

été, pendant plusieurs années, responsable national de l'ICEM et responsable de

revues d'échanges pédagogiques.

Mon

itinéraire de militant pédagogique m'a permis de côtoyer différentes approches

et sensibilités éducatives, entre autres de l'UFOLEP à l'A.G.S.A.S. en passant par l'ICEM, l'OCCE, les C.R.A.P.…

Ce

stage-ci de Formation de Formateurs n'est pas le premier que j'organise

toujours sur la configuration en deux semaines séparées par une intersession.

Au plan national, j'ai eu le plaisir d'en organiser trois sur le thème de

"L'individualisation et la

personnalisation des apprentissages", deux sur le thème de "L'éducation civique" et un sur

"Le CPC et l'accompagnement des

personnels débutant avec des "publics difficiles", particulièrement

en ZEP". Au plan académique j'en ai déjà organisé un sur ce dernier

thème et tout récemment j'organisais le stage qui continue cette semaine à

Montpellier avec pour intitulé "Maître Formateur d'adultes".

Par ailleurs, certains le savent pour y avoir participé, j'ai développé des

actions de formation à l'analyse de pratiques en groupe à travers le dispositif

"GFAPP" sur lequel nous aurons l'occasion de travailler cette

semaine.

Pour

information, je viens de démarrer une thèse en Sciences de l'Education autour

de la problématique liée à ce que je nomme "une didactique de l'Analyse de

Pratiques Professionnelles".

Certains ici le savent, il nous arrive souvent de faire référence à

cette phrase extraite du livre de Jean DONNAY et Evelyne CHARLIER, Comprendre

des Situations de Formation (Ed. de Boeck) : “Si le métier de formateur

recelait des solutions miracles qui fonctionnaient à tous les coups, on le

saurait !”. Nous y restons attachés et malgré notre pratique /

expérience de formation d'adultes, nous ne prétendons pas être des experts qui

apportent des réponses "clé en main".

"Construire ensemble" est pour

nous un principe fondamental. Partant de là, nous considérons que chaque

formation d'enseignant, de formateur, devrait, comme l'éducation, se bâtir avec

les différents acteurs concernés. Placer l'élève au centre du système et placer

les "en formation" au cœur de leur formation personnelle avant

de pouvoir dire "personnalisée".

C'est la démarche que nous vous proposons ici.

Nous tâcherons donc de construire ensemble à Mèze.

Nous savons tous ici que la mise en œuvre d'un tel principe de

formation n’est pas facile et qu’elle requiert, la mise en commun des problématiques

et expériences des uns et des autres et qu'elle requiert aussi implication de

chacun.

L’organisation de ce stage devrait permettre d'aller dans ce sens...

organisation dans laquelle nous vous proposerons à chaque participant de

prendre en charge quelques responsabilités, afin, d’être, ensemble, plus

efficients.

Reprenant Mireille CIFALI, nous dirons que la

formation relève de l'Humain et

qu'elle n'est pas que transmission de connaissances et de techniques. Nous

référant encore à elle, nous dirons aussi que monter une action de formation

est toujours un rendez-vous avec l'énigme.

C'est un pari que nous vous

proposons de gagner ensemble.

Durant ce stage nous serons tous les deux

organisateurs, animateurs, intervenants et même accompagnateurs (quatre des

facettes du métier de formateur) et si vous n’y voyez aucun inconvénient, nous

adopterons entre nous le tutoiement.

Le groupe ici présent

est constitué de Conseillers Pédagogiques de Circonscription, de Maîtres

Formateurs, de Directeurs d'Ecoles annexes ou d'application. Certains ont déjà

participé à un premier stage sur le thème de l'accompagnement, certains ont

participé et/ou animé des groupes d'analyse de pratiques professionnelles.

D'autres vont découvrir de nouvelles approches de ces concepts, découvrir aussi

le type d'organisation et de formation de ce stage. L'hétérogénéité nous

accompagnera donc et par là nous enrichira.

POURQUOI

AVOIR A NOUVEAU PROPOSÉ CE STAGE AU PAF ?

Ø D'une part, ma

pratique de Conseiller Pédagogique, de formateur et mon parcours de militant,

compagnon pédagogique m'ont souvent permis de rencontrer, voir et entendre des

collègues, enseignants et/ou formateurs qui, dans certaines situations, étaient

en réflexion, dans le doute, parfois en difficulté, surtout quant ils avaient à

faire à des publics qu'ils qualifiaient de "délicats", voire de

"difficiles"… et qui demandaient de l'aide. Je me suis trouvé

moi-même dans cette situation à certaines occasions tout au long de ma

carrière.

Ø D'autre part, l'évolution du recrutement des P.E. et de

la Formation Initiale, l'état de la

Formation Continue, les injonctions et textes ministériels me

laissent encore penser qu'une réflexion et une formation sont nécessaires pour

aider, dépanner et accompagner les collègues enseignants qui débutent ou non,

en difficulté ou non.

J'ai en même temps la faiblesse de penser que la formation continue des

enseignants du 1er degré, quand elle est de type

"classique", sous forme de conférences y compris pédagogiques et/ou

de stages "parenthèses" (3 jours, une semaine, 3 semaines…), parfois

(souvent ?) inscrits dans le transmissif et l'applicationniste ne suffit plus

pour répondre aux besoins et attentes de ces enseignants surtout lorsqu'ils

rencontrent ou sont en difficulté eux-mêmes. Les "Ya qu'à", les

"Il faut", les "Vous devriez", les "bons

conseils" (toujours de bon sens)… ne sont plus toujours opérationnels.

Ø Par ailleurs

l'évolution de la fonction et des missions du Conseiller Pédagogique ou du

Maître Formateur, et les réflexions auxquelles j'ai pu participer à ce sujet

m'incitent à penser que nous avons encore aujourd'hui à travailler sur la

professionnalisation de ces métiers… la simple obtention du CAFIPEMF, autrefois

du CAEA, (certificats reconnaissant une aptitude) ne suffisant pas à garantir

les compétences nécessaires à l'exercice de ces fonctions. (Le CAFIPEMF me

paraît aujourd'hui non cohérent avec le référentiel de compétences qui

pourrait, devrait être celui du C.P.C. ou du Maître Formateur du XXIe

siècle.s

Ø Par ailleurs encore,

les informations que j'ai pu glaner relativement à "l'accompagnement

des T1" dans notre académie, mais aussi dans d'autres académies, font

apparaître que l'application de cette mesure ministérielle, que je trouve très

judicieuse sur le fond, n'est pas si simple que certains ont pu le croire et

qu'elle ne provoque pas toujours les effets escomptés, mettant parfois certains

formateurs, certains "accompagnateurs" dans des situations

professionnelles inconfortables.

Ce sont ces raisons majeures qui m'ont conduit à proposer à nouveau un

stage de formation de formateurs sur le thème de l'accompagnement.

QUELLE

FORMATION DANS CE STAGE ?

Pour nous, un stage du P.A.F. est une situation de rencontre de formateurs,

d'enseignants, de praticiens, de chercheurs... pour échanger, réfléchir et

construire de la formation pour soi, avec et pour les autres.

Le choix d'un stage en hébergement est lié au

constat d'efficience et d'intensité de formation dues à ce type d'ingénierie,

constat pointé dans tous les bilans effectués lors de stages analogues

précédemment organisés… et non pas, comme le disent certains contempteurs avec

un sourire au coin des lèvres, pour aller se dorer une semaine au bord de

l'étang de Thau.

Nous savons que les pratiques d'accompagnement

(dirons-nous à l'issue de ce stage de "formation accompagnante"

?), et que les formations à ces pratiques sont peu développées alors que le

terme d'accompagnement fleurit de plus en plus dans les écrits officiels,

n'étant plus seulement réservé, pour ce qui nous concerne, à "l'accompagnement scolaire" ou à

"l'accompagnement des innovations".

Nous sommes, ou serons, tous ici directement

interpellés par l'institution, et par des stagiaires, par des enseignants sur

le terrain, qui sont demandeurs d'un accompagnement. Ce qui pose encore des

questions :

® Comment leur répondre ? Que leur proposer ?

® Que leur montrer ? Que leur offrir ?

® Quelles démarches ? Quelle formation ?

® Etc.

Nous pourrons, pendant ce stage, apporter nos points

de vue et nos expériences en la matière ; nous accueillerons et partagerons la

pratique, la réflexion, la recherche de praticiens, de chercheurs, de

praticiens-chercheurs, de formateurs-réflexifs... Nous pourrons mettre en

commun des difficultés mais aussi des réussites vécues.

Dans ce cadre et pour cette première session, nous

travaillerons avec Georges CHAPPAZ de l'Université d'Aix-en-Provence,

enseignant, formateur, praticien, chercheur, qui a été à l'initiative, avec

Monique LAFFONT, d'une Université d'été sur le thème "Accompagnement et

formation".

Pour cette session, j'avais sollicité mes amis

Mireille CIFALI et Jean DONNAY. Ils m'avaient donné leur accord, mais, compte

tenu des aléas liés à la mise en acte de la formation des formateurs du 1er

degré dans notre académie (suspension pendant un moment de ces actions par

l'administration), ils n'ont pu au dernier moment répondre favorablement à ma

demande ayant pris d'autres engagements.

Pendant ce stage, nous pourrons ensemble, chercher

quelles pratiques de formation, d'accompagnement, proposer, suggérer, mettre en

œuvre.

Pendant ce stage (proposé à l'administration

en deux sessions avec une intersession), nous n'apporterons

peut-être pas toutes les réponses aux questions qui se posent, mais nous

tâcherons d'organiser l'apport du plus grand nombre de réponses possibles.

Quoi qu'il en soit nous nous inscrirons dans un

projet de mise en acte et de démultiplication de cette formation et nous

placerons ce stage sous le triple signe de :

La cohérence –

L'implication – La production

Avec le souhait que chacun ici ne soit pas

simplement agent mais qu'il se

constitue acteur et même auteur de sa formation, selon la

terminologie évoquée par Jacques ARDOINO.

LA

FICHE D'IDENTITÉ DE CE STAGE.

Rappelons d'abord son intitulé initial :

«Former des formateurs

d'accompagnateurs de T1 et T2 du 1er degré»

Ses objectifs :

§

Développer

des ressources au service de l'accompagnement.

§

Produire

des documents mutualisables au service des accompagnateurs.

Ses contenus :

§

Concept

d'accompagnement.

§

Analyse

et élaboration de stratégies, dispositifs, techniques et outils

'accompagnement.

Le dispositif

pédagogique

:

Formation-Action en alternance (deux sessions et

une intersession – 2ème session en 2004) avec :

§

Apports

d'experts ;

§

Mise

en situation-expérimentation de projets, d'analyse de pratiques de formation,

d'observation, d'entretien, d'écriture personnelle ;

§

Mutualisation,

échanges de pratiques de terrain ;

§

Formalisation

écrite des travaux ;

§

Activités

collectives, de groupes et personnalisées.

MAIS, compte tenu des évolutions et de la réalité

des terrains, entre la date de dépôt d'une action de formation et sa

réalisation, des ajustements ont été nécessaires et apportés à la lumière des

échanges que nous avons pu avoir en amont du cette session, ce qui conduit à la

"grille" de travail que nous vous avons déjà adressée pour la

semaine.

Notre nouvel intitulé devenant donc :

«Former des formateurs à l'accompagnement de T1, T2, Tn du 1er degré»

D'ores et déjà, je nous souhaite un bon stage.

p

p p

|

|

LUNDI 5

|

MARDI 6

|

MERCREDI 7

|

JEUDI 8

|

VENDREDI 9

|

|

9H

|

ACCUEIL

|

Quoi de neuf ?

|

Quoi de neuf ?

|

Quoi de neuf ?

|

Quoi de neuf ?

|

|

|

INSTALLATION

|

|

L'APP

|

|

|

|

|

DOCUMENTATION

|

Accompagnement

|

Panorama

|

Travaux des

|

Suite des travaux

|

|

10H

|

|

Et

|

et

partage

|

Groupes de Projet

|

des

|

|

|

|

formation

|

d'expériences

|

|

Groupes de Projet

|

|

10h30

|

DEMARRAGE

|

G. CHAPPAZ

|

P. ROBO

|

|

|

|

|

DU STAGE

|

|

|

|

|

|

10h45

|

Présentations

|

PAUSE

|

PAUSE

|

PAUSE

|

PAUSE

|

|

|

Objectifs

|

|

|

Mise en commun

|

Mise au point

|

|

|

Organisation

|

(suite)

|

Travail des

|

des rravaux des

|

des Projets

|

|

|

Lancement

|

|

Groupes de Projet

|

Groupes de Projet

|

de

|

|

12H

|

Document de stage

|

|

|

|

l'intersession

|

|

|

REPAS

|

REPAS

|

REPAS

|

REPAS

|

REPAS

|

|

14H30

|

|

|

|

|

Finalisation des

|

|

|

Le concept

|

|

|

Mise en pratique

|

projets intersessions

|

|

|

d'accompagnement

|

|

|

et analyse

|

et du document

|

|

|

principes

|

(suite)

|

|

du GFAPP

|

de session

|

|

|

et réalités

|

|

Temps libre

|

M. VIDAL

|

BILAN & SUIVIS

|

|

|

P. ROBO

|

|

|

A. RAMPLOU

|

DE

|

|

16H

|

|

|

|

P. ROBO

|

SESSION

|

|

|

PAUSE

|

PAUSE

|

|

|

|

|

16H30

|

Vers

|

Echange de pratiques

|

|

|

|

|

|

des Groupes

|

Travail

|

Mise

|

|

RANGEMENTS

|

|

|

de Projet

|

des Groupes

|

en pratique

|

PAUSE

|

|

|

17H30

|

Retour & Régulation

|

de Projet

|

du

|

Retour & Régulation

|

|

|

|

Documentation / BCD

|

Documentation / BCD

|

G.F.A.P.P.

|

Documentation / BCD

|

|

|

|

Activités libres

|

Activités libres

|

M. VIDAL

|

Activités libres

|

|

|

|

à l'initiative

|

à l'initiative

|

A. RAMPLOU

|

à l'initiative

|

|

|

19H

|

des participants

|

des participants

|

P. ROBO

|

Des participants

|

|

|

|

REPAS

|

REPAS

|

REPAS

|

REPAS

|

|

|

20H30

|

Activités

|

Activités

|

Activités

|

Activités

|

|

|

|

libres

|

libres

|

libres

|

libres

|

|

|

|

à l'initiative

|

à l'initiative

|

à l'initiative

|

à l'initiative

|

|

|

|

des participants

|

des participants

|

des participants

|

Des participants

|

|

p

p p

|

·

Photocopies…………………..

|

Valérie ; Odile

|

|

·

Intendance……………………

|

Annette ; Dominique

|

|

·

Pauses (café-thé-etc.)………...

|

Laury ; Marie-Thérèse

|

|

·

Responsables du document…..

|

Daniel ; Patrick C ; Maryse

|

|

·

Responsables du Cdrom….…..

|

André ; Jacques R

|

|

·

Bibliographie…………………

|

Claude ; Patricia

|

|

·

Sigles…………………………

|

Jacques C ; Maryse

|

|

·

Gestion Offres / Demandes…..

|

Philippe ; Jean-Louis

|

|

·

Affichage…………………..

|

Sandrine ; Maryvonne

|

|

·

BCD livres/vidéos + magnéto

|

Marie-Thérèse ; Christian

|

|

·

Ordinateurs…………………...

|

André ; Daniel

|

|

·

Magnétoscopes………………

|

Philippe ; Jean-Louis

|

|

·

Rétro-vidéoprojecteur………..

|

André ; Jacques C

|

|

·

Citations……………………...

|

Dominique ; Pierre

|

|

·

Album photo du stage………..

|

Valérie ; Pierre

|

|

·

Feuille de présences……….…

|

Pierre

|

|

·

Cahiers de roulement Acc…....

|

Annette ; Odile

|

|

·

Cahiers de roulement APP…

|

Patricia ; Maryse

|

|

·

Repas coopératif ……………..

|

Odile, Maryvonne, Laury,

Daniel, Maryse

|

|

·

Glossaire……………………..

|

Jean-Louis ; Maryvonne

|

LE CONCEPT D'ACCOMPAGNEMENT

PRINCIPES & REALITES

@

Patricia DENIS

& Marie-Thérèse MASCARIN ?

1.

Préalable

Tous les membres du groupe ont participé à des actions d’accompagnement

de T1 ou de PE.

Le document "Accompagnement et formation accompagnante"

de Patrick Robo (version du 01/03/01 – Cf. en Annexe) a été envoyé aux

stagiaires par mel avant le stage. Ce document a été présenté et commenté par

son auteur durant la séance.

2.

Présentation du concept d’accompagnement

Que recouvre la notion de Concept d’accompagnement ?

- Pour nous stagiaires

3.

LES MOTS CLES

Chaque participant est

invité à dégager 5 mots clés à partir

de

"L'ACCOMPAGNEMENT

C'EST…"

AIDE...................................... 9[6]

AIDE...................................... 9[6]

ECOUTE............................... 7

ECHANGE........................... 6

CHEMINEMENT................ 4

ANALYSE............................ 4

REFLEXION...................................... 3

REFLEXION...................................... 3

PARTAGE.......................................... 3

SOUTIEN........................................... 3

SUIVI.................................................. 2

MUTUALISATION .......................... 2

PARTENARIAT................................ 2

CONFIANCE..................................... 2

collaboration,

maturation, prise de recul, durée, outil, proposition.

respect, distance, impulsion,

communication, secret, guidance, co-formation,

réflexivité,

côte à côte, conseil, médiation, interactivité, interactions, construire,

donner et

recevoir, rencontre, soutainement, étayage, sécurité, assistance, recherche.

De façon générale, que

peut-on mettre sous cette notion ?…

4.

L’ACCOMPAGNEMENT...

Une idée neuve en éducation

Une pratique émergente

Un concept fluide, passe-partout

Une nouvelle donne éducative

Un changement de paradigme

Une rupture avec les modèles traditionnels de la

formation

Un nouvelle fonction de médiation

Un nouveau champ de professionnalisation

Une activité multiforme

Etc

5.

Connotations :

suivi, soutien, aide, guidance, conseil, assistance, tutorat, mentorat,

parrainage, médiation, entraide, mutualisation, évaluation formative, mise en

réseau, coopération, compagnonnage, régulation…

6.

Définition de l’accompagnement

de compagnon, lat. pop. companio, celui "qui mange

son pain avec" ;

action d’accompagner, aller de compagnie avec quelqu’un

7.

Accompagner, c’est ...

D'après Mireille Cifali

"Savoir être là",

"être pris dans une énigme",

"être intelligent dans les

situations singulières" ce qui nécessite

des "connaissances extraites des sciences humaines" mais aussi des

"compétences relationnelles".

"Construire des

connaissances à même le vivant".

"Restituer à celui qui est tellement engouffré dans le présent son

rapport à un passé et un futur".

"Etre fiable" et

"accepter l'incertitude".

"Aller avec",

"être à côté de", "donner une place à l'autre".

"Intégrer le fait que l'on

ne peut pas agir et décider à la place de quelqu'un".

"S'éloigner de la prise de

pouvoir qui peut advenir si facilement dans nos métiers".

8.

Les dispositifs d’accompagnement

9.

Typologies d’accompagnement

l'accompagnement pédagogique (dans les dimensions éthiques, éducatives, didactiques,

praxéologiques, etc.)

l'accompagnement psychologique (reconnaissance, encouragement, soutien, valorisation, gratification, etc.)

l'accompagnement matériel (prêt de documents, d'outils, etc.)

l'accompagnement social (intégration à un groupe, travail en équipe, etc.)

l'accompagnement professionnel (aide à une qualification, développement de

compétences, etc.)

l'accompagnement formatif (cf. l'évaluation formative et la zone proximale de

développement professionnel)

l'accompagnement ...

10.

Typologies d’accompagnés

-Un enseignant débutant dans la profession et/ou

dans une pratique pédagogique

- Un enseignant qui

rencontre des difficultés dans l’exercice de son

métier

* celui qui ose

l’exprimer ;

* celui qui n’ose pas l’exprimer ;

* celui qui n’a pas conscience de sa difficulté

- Un enseignant qui souhaite

améliorer, modifier sa pratique

- Un enseignant qui

souhaiterait poursuivre

une recherche

- Un enseignant en quête d’une nouvelle qualification

11.

Démarches d’accompagnement

12.

Quelles dispositions ? Quels dispositifs ?

13.

Quelles compétences pour un accompagnement ?

14.

Cinq repères pour un accompagnement .

15.

Vers une charte déontologique de l’accompagnement

16.

Quels contenus dans l’accompagnement des T1 ?

Approfondissement des

savoirs professionnels abordés en formation initiale :

-

adapter ses savoirs

disciplinaires à la réalité du terrain

-

gérer la classe

Une attention toute

particulière à des compétences liées à l'exercice du métier d'enseignant :

-

analyser l'activité de la classe en relation avec sa pratique pédagogique, en s'appuyant

notamment sur l'analyse de pratiques

-

travailler en équipe disciplinaire ou de niveau

-

identifier et comprendre les caractéristiques du territoire

-

s'approprier une éthique professionnelle

-

prendre en compte l'exigence d'actualisation des savoirs, ainsi que les avancées de la

recherche

Circulaire N°2001-150 DU 27-7-2001

17.

Quelle cohérence dans l’accompagnement des T1 et T2 ?

18.

Et maintenant… ?

dégager des principes : - éthiques

-

institutionnels / structurels

-

pédagogiques / andragogiques

préciser les objectifs

penser les modalités

prévoir des contenus

repérer, constituer des ressources

envisager des formations de

formateurs-accompagnateurs ?

p

p p

Les participants au stage ont été invités, en début se séance, à se

regrouper par départements et à mettre en commun les informations (éparses)

qu'ils pouvaient avoir sur "ce qui se passait dans leur département

quant à l'accompagnement des T1", puis à présenter une synthèse à

l'ensemble.

Force fut de constater une grande hétérogénéité de pratiques entre les

cinq département mais aussi au sein d'un même département, laissant penser

parfois que la dimension organisationnelle a prévalu sur la dimension

formatrice.

1.

Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 dans l’Aude

Même dispositif pour toutes les circonscriptions.

Deux semaines de stage, une semaine à l’IUFM, une semaine en

circonscription. Formateurs CP, PIUMF, IMF.

Six demi-journées d’analyse de pratiques, le mercredi matin entre

septembre et février. Formateurs CP, IMF formés au principe du GAPP.

Une demi-journée de présentation en début de session.

Une demi-journée de synthèse en fin de session. Formateurs, IEN chargé

de la formation continue, CP, IMF.

Une semaine de récupération.

Les T1 ont été divisés en deux groupes :

§ Ceux affectés sur des postes

classiques qui ont eu leur formation IUFM et circonscription au premier

trimestre.

§ Ceux qui étaient sur des

postes particuliers (AIS, décharges…) qui ont eu leur formation au dernier

trimestre.

2.

Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 dans le Gard

Pour les T1 sur des postes fractionnés ou en AIS deux semaines de stage

en début d’année.

Pour les autres T1 :

§ Deux semaines de stage

§ 8 demi-journées sur des

mercredis filés.

Ce qui a marché

-

partir

du référentiel de compétences de PE2 et des priorités dégagées par les souhaits

exprimés.

-

échelonnement

dans la durée (septembre à février)

-

cohésion

de l’équipe d’intervenants (même formation donc cohérence des interventions)

-

prise

de conscience du dispositif

-

essai

de réflexion entre pairs, situation de partage de vécu

-

harmonisation

du processus au niveau du département en entier

-

stage

en circonscription adapté

Ce qui n’a pas marché

-

articulation

formation initiale / formation continue

-

manque

de cohérence dans le calendriers des mercredis filés (regroupés au premier

trimestre, manque de recul par rapport aux pratiques)

-

des

tâches supplémentaires pour les formateurs

-

dans

le cadre des GAPP obligation et non

volontariat

difficulté de la mise en confiance des participants

trop tôt dans l’année, trop lourd, difficile à comprendre

présentation du dispositif

aucun sujet proposé

grille trop contraignante

-

stage

à l’IUFM : contenu non adapté aux demandes des T1

-

problème

de méfiance à propos de la confidentialité à cause des deux rôles du conseiller

pédagogique

-

réticence

à s’engager dans le processus

-

ressenti

du remplacement dans les classes

3.

Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 dans l’Hérault

Dispositif général imposé à toutes les circonscriptions du département

par l’Inspection Académique

a- Deux

journées d’accueil pour le groupe de T1 de chaque circonscription (début du

mois d’octobre). Certaines circonscriptions se sont regroupées pour cette

initiative.

Le remplacement est assuré par des TR Brigades.

b- Deux semaines de

stage avec une distinction liée à la nature du poste

·

groupe

de T1 en charge d’une seule classe pour l’année : 1 semaine du 4 au 8

novembre 2002, 1 semaine du 25 au 29 novembre 2002.

·

groupe

de T1 sur des postes morcelés ou TR Zil/Brigade : 2 semaines consécutives

du 5 au 16 mai 2003.

Le remplacement est assuré par des PE2 en Stage responsabilité (R1 ou

R3).

c- Huit demi-journées filées

(mercredi matin) : l’organisation de ces demi-journées a été laissé à

l’initiative de chaque circonscription.

La formation est prévue par l’équipe de circonscription aidée en cela

par des formateurs IUFM.

Remarque : comme le département est formé de 18

circonscriptions, pour certaines très éloignées les unes des autres, il n’y a

eu aucune harmonisation quant au contenu donné à ce dispositif commun.

Mise en œuvre de l’accompagnement des T1 dans la

circonscription de Bédarieux

* Deux jours d’accueil : animés

par les 4 formateurs (2 CPC + 1 Directeur d’Ecole d’Application + 1 PIUFM)

·

Prise

de contact, présentations des participants, présentation du dispositif

départemental, calendrier

·

Emergence

des besoins (essentiellement : gestion de la classe, de l’hétérogénéité,

du temps et des relations)

·

Elaboration

concertée accompagnants / accompagnés du contenu des stages et des ½ journées

«filées» prenant en compte leurs besoins exprimés.

* Stages : Un

animateur en «fil rouge» (CPC)

·

Pour

le groupe 1 (T1 en charge d’une seule classe pour l’année) : Une semaine,

15 jours d’intersession, une semaine. Projet personnel contractualisé pour

l’intersession

·

Pour

le groupe 2 (T1 sur des postes morcelés ou TR Zil-Brigade) : Le stage se

déroulera en mai, sans intersession.

* Les demi-journées «filées»

·

7

demi-journées ont déjà eu lieu, la 8ème étant prévue courant juin pour un bilan

de l’accompagnement

·

Même

date, même lieu pour les deux groupes

·

En

alternance : un groupe en séance d’APP animée par le CPC, l’autre groupe

en travail thématique avec un autre formateur

* L’accompagnement individualisé

·

Visites

des CPC dans les classes, des entretiens hors de la classe, des observations de

classes «ressources», mise en réseau grâce à un cahier de roulement.

Bilan : le bilan général est

prévu courant juin mais déjà quelques points ont été dégagés.

|

Positif

|

–

avoir un formateur référent tout au long de l’accompagnement ,

–

avoir été associé à l’élaboration du contenu de l’accompagnement,

–

avoir trouvé sa place dans le dispositif,

–

avoir vécu une formation totalement différente de celle de l’IUFM,

–

être considéré comme des enseignants à part entière et non comme des

élèves,

–

avoir eu l’occasion d’observer des collègues dans leur classe et

avoir pu échanger avec eux,

–

avoir pu évoluer dans un climat convivial,

– avoir pu se rencontrer.

|

|

Négatif

|

–

le stage de 2 semaines pour le groupe 2 est placé beaucoup trop tard

dans l’année,

–

l’Analyse des Pratiques Professionnelles pour le groupe 2.

|

4.

Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 dans les

Pyrenees-Orientales

Les T1 sont répartis en deux groupes :

Ø T1 sur poste

« normal »

Ø T1 sur poste spécial (ZEP,

AIS, Regroupement de services…)

A. T1 sur poste

normal :

Ø R3 (1 + 2) au mois de

novembre

Ø Vendredis filés

B. T1 sur poste spécial :

Ø Vendredis filés

Ø R3 au mois de mai

5.

Présentation du dispositif d’accompagnement des T1 en Lozère

à

44

enseignants Titulaires 1ère année

à

3

circonscriptions : dispositif départemental

à

Formateurs :

les 3 CPC généralistes, 1 CPD EPS, des CPC EPS, 1 CPD AIS, des IMF

Construction de deux groupes (A et B) de 22 T1

Chaque groupe a bénéficié d’un stage de formation continue d’une durée

de 3 semaines réparties de la façon suivante :

Ø Une journée commune (Groupes

A et B) d’accueil : mercredi 18 septembre

(1er mercredi filé*)

à

Accueil

par l’IA de la Lozère, présentation des structures institutionnelles du

département (CDDP, EMALA, IAI, RASED, équipes de circonscription, etc.)

à

Présentation

d’une enquête destinée à établir les attentes et besoins de cet accompagnement

à

Regroupement

des enseignants T1 par circonscription : Questions / Réponses :

Installation dans le poste

Ø Deux semaines

d’accompagnement dans le cadre du PDF

(T1 remplacés par des PE2 en

SR1)

à

Contenus

élaborés suite à la lecture de l’enquête

Ø

Deux

mercredis filés* consacrés à des volets choisis à l’issue des deux semaines de

stages : Points administratifs, Santé et Ecole, Valise pédagogique et

présentation du dispositif de Groupe

d’Analyse de Pratique Professionnelle

(GAPP)

Conduite de l’accompagnement sous forme de 4

ateliers tournants

(5 février et 16 avril)

Ø

Un

dernier mercredi «filé*» programmé en juin pour fermer le dispositif et en

établir

le bilan

* les 8 demi-journées des mercredis filés initialement prévus ont été

«regroupées» en 4 mercredis complets, en raison des contraintes de déplacements

importants inhérents à la géographie du Département. Les enseignants T1 ont

bénéficié d’une semaine de congé en «compensation» de ces 4 jours travaillés.

p

p p

@

Maryvonne

DELON & André FARNOS ?

GEORGES CHAPPAZ est acteur praticien de l’accompagnement, a

participé à plusieurs universités d’été

avec Monique Laffont et participe à des groupes de soutien au soutien (Lévine)

Il est maître de conférences à l’université de Provence

Parcours perso : ingénieur

math physique, CEA, université , où le

plaisir de transmettre prend le pas sur la technique.

1964-1968 : 4ans de frustration et d’isolement professionnel

pendant lesquels son cheminement personnel l’oriente vers des fonctions et des

postures différentes.

1968 : la libération de la

parole et les échanges avec collègues permettent de rompre avec l’attitude

commune de refoulement ou de

cristallisation de ses difficultés.

Cette reconnaissance de ses propres difficultés à travers l’échange de

parole participe à la structure du soi

1970 : La lecture de Carl Rogers lui apporte une révélation

sur le positionnement du sujet, une modélisation des postures et lui permet de

rebondir. Il affine sa compréhension

par un apport de connaissance qui

aboutit à la définition d’un projet.

Les éléments fondateurs de l’accompagnement :

1)

le projet :

Ø Charte/contrat

Ø Dynamique :mise en

corrélation du processus et des attentes explicites ou implicites.

Ø Constitution d’une équipe

Ø objectifs et finalités

(distinguer les deux niveaux)

ex : Objectif : réduction de

l’échec en 1ère année de fac

Finalité : changement

de posture de l’enseignant : abandonner la posture de dispensateur de

parole et de savoir pour proposer à l’autre d’entrer dans une dynamique

d’appropriation et d’apprentissage.

L’autre est il un objet qu’on façonne ? Amener l’étudiant à

s’interroger, accepter que la pensée de l’autre soit productive, quitter cette

image de toute puissance, accepter l’incertitude, ce qui légitime la constitution d’une équipe.

Désir et plaisir d’investir dans le professionnel.

Nécessité de réduire le cours magistral, mettre en place la

confrontation de la parole donc le travail de groupe et la mise en place de

dispositifs d’apprentissage.

Quels sont les éléments de la réussite de cette démarche ?

La fonction contenante

: c’est un étayage réciproque

mis en place (conflit socio affectivo cognitif) dans le travail en équipe

pour structurer la pensée.

Envie de fuir les difficultés, la complexité et l’incertitude (boîte de

Pandore) : le groupe permet de

tenir, d’éviter les régressions.

2)

pas d’accompagnement sans demande

Il s’agit d'aborder

différemment la hiérarchie :

ð quitter sa peau de

formateur, respecter l’objectif de l’autre

ð à partir du dialogue, une

demande non formalisée au départ permet de construire en chemin la charte qui

apparaît au fur et à mesure

ð chacun dit comment il se

positionne dans la relation

ð s’appuyer sur l’assertivité

(capacité à dire JE), idée Rogerienne de la congruence, "capacité à

être présent au monde", se référer à son vécu, exposer à l’autre la

structure de sa personnalité

ð partir de l’impalpable et

construire la demande. "el camino caminente"(A.Machado)

ð abolir la posture

descendante et condescendante

3)

la durée

L’accompagnement doit prendre en compte la notion de rythme, et ne pas

rechercher une optimisation du temps :

ð "donner du temps au

temps"

ð permettre les temps de

latence et de régression

ð permettre l’accommodation

(Piaget) et l’évolution des structures mentales

4)

accompagnement et

extériorité

C’est un aller- retour entre implication - rapprochement et prise de

distance, une pulsation entre relation d’aide et éloignement. L’accompagnateur

doit quitter le pouvoir, gérer sa propre

frustration, pour retrouver l’autre sur les finalités et les objectifs.

Mots clefs de l’extériorité : Je, jeu (au sens de

ludique), jeu (sens mécanique), enjeu

5)

liberté des acteurs

ð liberté de faire des choix,

ð liberté de l’accompagné,

ð ne pas manipuler le liberté

de choix d’autrui

Quelle différence existe-t-il entre le thérapeutique et le

pédagogique ?

|

pédagogique

|

thérapeutique

|

|

centré

sur l’objet

|

centré

sur le sujet

|

|

acte

interaction

stratégie

|

personne

mode

de fonctionnement

utilisation

du rôle du miroir

|

|

miroir

mobile

|

miroir

fixe

|

|

kaléïdoscope

à mille facettes

éclairages

très mobiles et variables

c’est

la personne elle même ce qui ne va pas chez elle

|

|

"L’empathie consiste à percevoir le cadre de

références internes d’autrui avec les composantes émotionnelles qui s’y rattachent

comme si on était la personne elle même mais sans jamais perdre de vue le comme

si… ». ROGERS «Liberté pour apprendre»

Qu’est-ce que ressent l’autre ? ("logique de l’usager")

"Le regard positif inconditionnel" : je te

respecte mais je suis autre.

"La congruence"…

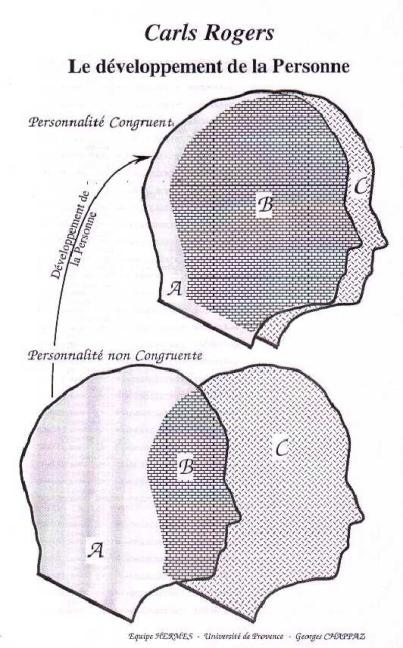

Cette notion a été apportée par Carls Rogers, psychothérapeute. Il

définit toute personne comme étant composée de deux parties :

Ø la structure du soi

(affectivo-cognitive) rejoignant-là Piaget et Lévi-Strauss ;

Ø l’expérience vécue.

Une partie de celle-ci ne fait pas sens pour le sujet, n’est pas

intégrée à la structure du soi. Elle fonctionne comme une besace dans laquelle

il peut puiser.

Conscientiser cette expérience, c’est faire la part des choses, des

liens avec d’autres expériences de façon à obtenir une zone de congruence (B

sur le dessin ci-après) la plus large possible.

Rogers postule que la communication entre deux personnes se situe dans

cette zone.

La congruence…

p

p p

Rappel de la consigne

1. «Que dites-vous après avoir dit

bonjour dans un groupe d'accompagnement qui démarre ?»

2. Produire un guide d’entretien permettant

de présenter l’accompagnant et l’accompagné et d’élaborer un contrat ou une

charte de l’accompagnement.

Démarche du groupe :

Après discussion sur les expériences collectives, l’important est de

commencer en amont avant de définir un projet.

1) Prise de rendez-vous

·

de

l’accompagnant vers les accompagnés

·

ou

hors présence des élèves

2) La rencontre

·

Recueil

des représentations

§

mots

clés pour définir l’accompagnement

§

analyse

de ces mots

·

Elaboration

d’un accompagnement possible et partage à partir de cette analyse

§

comment ?

§

sous

quelle forme ?

Démarche du

groupe :

Choix d’effectuer un travail de présentation

chronologique sur les possibles et non les obligés. Définir la zone proximale

de rencontre (Z.P.R.) en se demandant ce qui est possible et ce que l’on partage.

1) Un temps de présentation

accompagnant accompagné

au plan

personnel

au plan

personnel

cursus scolaire,

professionnel possibles

volet

social, familial

cadre institutionnel projet

personnel

cadre institutionnel projet

personnel

2) Projet d’accompagnement

Construction

Construction

Mise en œuvre d’un projet

Régulation

Démarche du

groupe :

Le groupe s’interroge sur les conditions de

mise en place d’une relation. Le processus est-il similaire dans le cadre de

l’accompagnement d’une personne ou d’un groupe ? Oui, mais selon

différentes techniques de communication.

Guide

d’entretien

1) Mise en confiance

– prise de rendez-vous

par téléphone : dans quel cadre cette rencontre va-t-elle se situer ?

Il s’agit bien d’une rencontre et non d’une visite.

– si possible dans

l’école mais hors de la présence des élèves pour la première.

2) Ecoute de

l’accompagné : un temps pour libérer la parole

3) Echange(s) et partage(s)

Co-construction des règles

du jeu permettant l’explicitation de la démarche et de la posture de

l’accompagnant (jouer avec les règles)

4) Contrat

– Jouer sur les règles

pour les faire évoluer ;

– Revenir sur le

cheminement (échanges, partages) qui vient d’être parcouru ;

– Fixer d’après ce

travail les axes du contrat

5) Cheminement en respectant

les règles préalablement définies (jouer dans les règles).

Démarche du groupe :

Elle met en évidence la difficulté d’élaborer un cadre statique pour

formaliser une dynamique.

Des principes : réversibilité,

continuité, rupture.

– S’identifier, se situer :

donner son nom, son prénom, sa fonction, son parcours professionnel, les

travaux effectués et études menées, les expériences dans l’accompagnement déjà

vécues et les différentes approches (duelles - groupes).

Les maîtres-mots : dynamisme, sincérité,

neutralité, «objectivité», justesse (poids des mots).

– Concevoir

l’accompagnement - contractualiser : à partir d’une co-exposition des

attendus sur le côte à côte professionnel (parole donnée en priorité à

l’accompagné), il s’agira de confronter des «logiques» aux référentiels professionnels,

de dégager une hiérarchie «partagée» d’action et d’intervention.

Les maîtres-mots : reformulation, éclairage,

compréhension commune (sémantique). Priorisation.

– Dégager des modalités

d’intervention : équilibrer les demandes existantes (j’aimerais bien

que cela se passe comme ceci) et le panel d’offres (voilà comment cela peut

aussi se passer).

Les maîtres-mots : opérationnaliser,

diversifier, croiser les regards, dispositifs multiples.

– Durée/Fréquence : préciser

l’échéancier sur la durée mais aussi les temps d’observations des situations.

Les maîtres-mots : prendre le temps,

combien de temps, a-t-on le temps ? quand ? etc.

– Le retour au contrat -

régulation : formaliser les avancées (retour aux référentiels de

compétences et aux priorités dégagées).

Les maîtres-mots : les compétences

développées, les compétences à renforcer, etc.

- Mise en confiance

Ø Prise de rendez-vous par

téléphone : dans quel cadre la visite va se situer

Ø Fixer dans quel cadre

institutionnel se passe la RENCONTRE (plutôt que «visite»)

Ø Rencontre si possible dans

l’école, mais pour la 1ère rencontre, si possible en dehors de la

présence des élèves

- Ecoute

Ø Un temps pour libérer la

parole

- Echange(s) et

partage(s) :

Ø Règles du jeu :

explicitation de la démarche et de la posture de l’accompagnateur (jouer AVEC

les règles)

- Contrat :

Ø Jouer SUR les règles

(évolution)

Ø Revenir sur le cheminement

(échanges, partages) qui vient d’être fait

Ø Fixer d’après ce travail des

axes de travail pour la rencontre ultérieure

- Cheminement

Ø Jouer DANS les règles

Réactions de Georges CHAPPAZ

et du groupe

1) Sur l’objectivité

Nous ne sommes jamais objectifs mais avons des objectifs négociés par

le biais de subjectivités croisées.

Il s’agit de tenter de négocier avec les subjectivités des autres pour

créer une ZPR où vont se rencontrer les objectivités.

Un travail de décentration est indispensable en développant diverses

formes de communication.

2) Sur les approches des

différents groupes de travail

Ils n’ont pas décliné les concepts d’envie, de désir, de plaisir.

Nous sommes dans une société de l’offre : en quoi l’accompagnement

peut-il devenir une offre désirable ?

L’accompagné peut alors s’impliquer en termes personnel et affectif,

exprimer ses attentes, s’autoriser une part de rêve, de désir. Ainsi

libère-t-il sa parole.

Elle s’exprime parfois de manière paradoxale à l’image d’un adolescent

affirmant qu’il n’est bon à rien et que, de toute façon, il n’y arrivera pas.

3) La durée du contrat

d’accompagnement

Il ménage des moments de renégociation. Sa durée est fixée à l’avance

comme un contrat à durée déterminée (C.D.D.). Il reste la possibilité de

rebondir à la fin de l’accompagnement.

4) La reformulation

C’est la capacité à communiquer, un des ingrédients de l’écoute active.

C’est rentrer dans le « comme si » de l’empathie.

5) La dynamique de

l’accompagnant

Elle est portée par une utopie fondatrice : les valeurs citoyennes

et le pari de l’éducabilité. Pour militer, il faut une part de rêve. Ne doit-on

pas être soit même convaincu pour convaincre ? La société n’a-t-elle pas

besoin de paix sociale pour aller de l’avant ?

Ainsi doit-on établir une relation de confiance avec l’accompagné qui

n’est pas, pour autant, de la connivence.

6) La «posture de

l’ingénieur»

Contrairement à l’usage qui tend à mettre les contraintes avant les

possibles, la formation d’ingénieur privilégie une approche fonctionnelle (ce

que je veux) sur la prise en compte des contraintes.

Par exemple, la construction du pont-canal à l’entrée de Toulouse a été

retardée par la difficulté de concilier les différents réseaux de communication

existants (voie ferrée, route, autoroute, canal du Midi). Pour autant le

principe de la construction d’un pont-canal ne présentait en soi aucun obstacle

au regard du principe d’Archimède. Encore eut-il fallu s’attacher à définir le

projet (en l’espèce les caractéristiques des modes de communication) avant d’en

envisager les contraintes techniques. Ainsi apparaissent d’abord les possibles

qui prennent le pas sur les obstacles.

Transposer la « posture de l’ingénieur » au monde de la

formation pourrait en améliorer l’efficience. Toute institution pourrait être

comparée à un gruyère dont les trous constituent des possibles et non des

contraintes qui interdiraient toute action.

7) Comment identifier et

réinvestir des compétences construites dans un autre cadre ?

Par l’écoute de l’histoire de la vie de l’accompagné, par la mise en

valeur de son bilan de compétences pour construire un projet s’appuyant sur

celles-ci, lui permettant d’en acquérir de nouvelles.

p

p p

-

Patrick ROBO -

Nous pourrions nous demander pourquoi, aujourd'hui, s'intéresser autant

à l'Analyse de Pratiques Professionnelles (APP)… Une réponse pourrait être :

"Parce que c'est dans l'air du temps" si l'on partage celle faite par un

conseiller du Ministre de l'Education nationale à qui cette question était

posée. Je ferai plutôt l'hypothèse que c'est la conséquence, d'une part, du

développement de telles pratiques dans des institutions et organismes hors

Education nationale (milieux médical, socio-éducatif, ONG, IRTS, entreprises…)

et, d'autre part, des travaux, recherches et écrits autour de ce concept en

Sciences humaines dont les Sciences de l'Education. J'ajouterai également

l'effet de quelques textes officiels liés à la formation des personnels de

l'Education.

Devant les idées, approches,

conceptions, représentations diverses et variées que l'on entend ici et là,

peut-être est-il utile d'apporter quelques précisions à propos de l'APP en

général.

Que dire à ce sujet ?

L'APP : UN CONCEPT EMERGENT, EXPLOSIF,

PROBLEMATIQUE

En premier lieu je dirai que l'APP est un concept à la fois émergent,

explosif et problématique.

Ø Concept émergent dans les écrits existants,

tels certains textes officiels qui nous régissent, comme :

·

La

Note de service n° 94271 du 16-11-94, "Référentiel

des compétences professionnelles du Professeur des Ecoles stagiaire en fin de

formation initiale", qui stipule, entre autres que :

"C'est un enjeu fondamental de la formation initiale que de

s'attacher à développer chez tous les futurs enseignants à la fois les capacités à analyser et à évaluer sa pratique professionnelle et le goût

de poursuivre sa propre formation. Ceci implique que l'acquisition des

compétences professionnelles se fasse selon des modalités qui permettent au

stagiaire de prendre le recul nécessaire à l'analyse

de son activité (analyse de son action, analyse du public destinataire,

analyse du contexte dans lequel se situe l'action). (…) Il [le P.E. stagiaire] doit

avoir été mis en situation d'analyser sa pratique individuellement et

collectivement."[8]

A noter que si pour bon nombre de

formateurs, l'APP revêt aujourd'hui un caractère obligatoire et nouveau… cette

note de service date de 1994.

·

La

Circulaire n° 2001-150 du 27-7-01 "L'accompagnement

de l'entrée dans le métier et formation continue" qui préconise (extrait) :

"Une démarche à privilégier :

Les ateliers d'analyse de

pratiques qui permettent d'identifier et d'analyser des expériences

professionnelles, avec des collègues et des experts, doivent être

privilégiés : études de cas, mise en relation des résultats obtenus et des

démarches utilisées, analyse des incidents critiques et des réussites, etc. Ils nécessitent une organisation

particulière : étalement dans le temps, groupes restreints et travail de

proximité.

Ce travail d'élucidation des pratiques pédagogiques

doit, dans un premier temps, prendre appui sur la polyvalence et/ou les

disciplines enseignées pour développer des problématiques qui interrogent plus

particulièrement le nouvel enseignant, notamment la gestion de la classe et la

prise en charge de

l'hétérogénéité des élèves.

Une démarche d'analyse de pratiques bien comprise

fait appel à de fortes compétences et ne doit pas être confondue avec de

simples échanges de pratiques."

Par ailleurs, si l'on se réfère à la littérature disponible, il

appert, selon M. MAILLEBOUIS et M-D. VASCONCELLOS (dans “Un nouveau regard sur

l'action éducative : l'analyse des pratiques professionnelles”, Repère

bibliographique. Perspectives

documentaires en éducation n°41, 1997)

que "c’est un concept émergent" depuis une quinzaine d'années.

Ø Concept explosif pour plusieurs raisons :

·

Par

le phénomène de "massification" de cette pratique en vertu des textes

officiels ainsi que des injonctions et actions ministérielles (dans le cadre du

Programme National de Pilotage et des Universités d'Eté/Automne) ; en effet,

tous les professeurs stagiaires en IUFM, tous les entrants dans le métier

devraient bénéficier d'actions de formation et d'accompagnement fondées sur

l'APP.

·

Par

les tensions que suscite, entre décideurs, formateurs, courants de pensées… la

mise en œuvre ou non d'APP.

·

Par

les résistances, voire oppositions que ce concept provoque chez des décideurs

institutionnels, chez des formateurs, chez des personnels de l'Education en

formation (initiale ou continue).

Ø Concept problématique

à différents niveaux :

·

Selon

les définitions ou acceptions que l'on attribue à l'APP, des désaccords,

incompréhensions, malentendus peuvent voir le jour entre autre à propos des

finalités ou objectifs visés.

·

En

ce qui concerne sa mise en œuvre des questions et difficultés apparaissent :

quelles modalités appropriées choisir en fonction des objectifs retenus ?

comment mettre en adéquation certains protocoles avec l'organisation

institutionnelle de la formation ? comment articuler cette démarche avec les

autres composantes de la formation ? Parmi les difficultés rencontrées : des

résistances, des refus, des blocages de certains responsables opposants ou

opposés au principe même de l'APP ; la compréhension du sens et de l'intérêt de

telles pratiques par des stagiaires ou des néo-titulaires ; le peu de

formateurs formés aux pratiques de l'APP, etc.

·

Des

questions se posent quant à la

Formation à l'APP et ce pour les personnels en formation mais aussi pour

les formateurs. Formation à l'analyse ou au "savoir analyser" ?

Formation par "imprégnation" (en participant à des dispositifs d'APP)

ou par une posture "meta" (sur le dispositif vécu) ? Application de

théories ou régulation de pratiques par des théories ? etc.

L'APP : BESOIN, CONGRUENCE, COHERENCE

A propos de l'APP, certains pensent qu'il s'agit d'une mode dans le milieu éducatif. D'autres

avancent que cela est une nécessité.

D'autres encore l'évoquent comme la "solution

miracle" aux maux de l'enseignement voire des enseignant. Question de

mots…

J'avancerai, de manière généralisante, que l'analyse de pratiques correspond à un besoin, compte tenu notamment des changements de société, de

l'hétérogénéité des publics, des évolutions de la formation initiale et de la

formation continue, du recrutement des enseignants, des nouveaux programmes… et

donc de l'évolution des métiers de l'enseignement.

Il s'agit tout particulièrement d'un besoin d'accompagnement des enseignants, des personnels de

l'Education nationale, quelle que soit leur fonction.

Je dirai également que l'analyse de pratiques est en congruence avec la Loi d'orientation de

1989 notamment parce que, à l'image de l'élève acteur de ses apprentissages,

elle permet de rendre l'enseignant acteur, voire auteur, de sa formation.

Elle est par ailleurs en congruence

avec les injonctions de certaines Instructions Officielles comme par exemple

les textes évoqués précédemment.

L'analyse de pratiques est aussi en cohérence avec des théories actuellement développées par les

Sciences humaines telles que le constructivisme, le socio-constructivisme,

l'interactionnisme, le méta-cognitivisme…

L'APP : QUELS OBJECTIFS ?

La question a été posée aux participants

présents de dire "Quel(s) objectif(s) assigner à l’Analyse de Pratiques

Professionnelles ?"

Ø

Groupe 1

§

Professionnalisation

– mieux

appréhender les déterminants de la professionnalité

– sécurisation

– évolution :

dynamique avec le formateur et le formé

– inter-agir

Ø

Groupe 2

§

Evoluer

Ø

Groupe 3

§

Entité :

faire émerger situation de problème et répondre

§

Prendre de la

distance : analyse systémique (évolution, dynamique)

Ø

Groupe 4

§

Réflexion

permanente

Dès lors que l'on s'intéresse de plus près à l'APP il est utile de

s'interroger sur les objectifs qui peuvent lui être assignés. Ainsi suivant les

approches, suivant les sensibilités nous pouvons repérer des objectifs :

d'élucidation, de connaissance,

de remédiation, d'approfondissement, de résolution de problème, d'aide au

changement personnel, de formation, de recherche, de transformation,

d'intervention, voire objectif thérapeutique ou encore d'évaluation...

Jean DONNAY, par exemple,

identifie les objectifs suivants :

• améliorer sa pratique

• améliorer l’apprentissage des élèves

• développer un savoir sur ses propres pratiques

• avoir une meilleure prise sur ses situations de travail

• pouvoir bénéficier du regard de l’Autre et de ses apports

• s’adapter au changement

• résoudre des problèmes

• transférer l’expérience acquise dans d’autres situations

• clarifier son identité professionnelle

A titre personnel et au travers du dispositif que je développe depuis bientôt

une dizaine d'années, le Groupe de Formation à l'Analyse de Pratiques

Professionnelles (GFAPP), j'avance que l'objectif premier est de

développer "un savoir analyser"

(Cf. FERRY G., Le trajet de la formation,

les enseignants entre la théorie et la pratique, Paris, Dunod, 1983, p. 57)

pour "s'anticiper autrement"

et ainsi construire un "savoir

devenir professionnel".

J'ajouterai que certes, s'il est nécessaire de se former à l'APP en

analysant des pratiques, cela n'est point suffisant et donc qu'il convient de

s'interroger sur ce que l'on pourrait nommer "une didactique de l'APP"

et sur la formation de formateurs-animateurs compétents pour développer de

telles démarches de formation à et par l'APP.

L'APP : QUELLES MODALITES ?

Une autre interrogation peut porter sur les différentes modalités de

mise en œuvre de l'APP qui pourrait être qualifié de "concept

valise".

Dans un premier temps nous

pourrions repérer schématiquement, sans pour autant nous engager dans une

taxonomie, deux grands ensembles / catégories d'analyses :

-

l'analyse

de l'action située (par observation) ;

-

l'analyse

de l'action sur récit, (d'aucuns diront "analyse de l'activité")

et deux grands ensembles / catégories de modalités :

-

l'analyse

individuelle (seul ou avec l'aide d'un autre acteur) ;

-

l'analyse

groupale.

Dans un deuxième temps, j'indiquerai sans commentaire et de manière non

exhaustive, une série de modalités "repérées" ou

"annoncées" comme étant de l'APP ; chacune d'elle méritant une

approche particulière pour ne pas en rester à des représentations plus ou moins

imprécises, voire erronées :

|

§

Groupe de Parole

§

Jeux de rôle

§

Etudes de cas

§

Groupes Balint

§

Simulations

§

Vidéoformation

§

Entretien d'explicitation

§

Ecriture clinique

§

Histoires de vie

|

§

Instruction au sosie

§

Métacommunication

§

Observation mutuelle

§

Auto-confrontation

§

Entretien en visite formative

§

Analyse du travail

de l'activité

§

GAPP - GFAPP - GAP - GEASE - GSAS - SASCO

§

Etc.

|

Lorsqu'il est question d'APP

des conceptions et pratiques fort différentes peuvent effectivement donner un

sentiment d'opacité ou "d'auberge espagnole". A y regarder de plus

près, nous pouvons percevoir / repérer qu'une pratique peut être appréhendée de

différentes façons comme le montre imparfaitement le cadre ci-dessous :

Une pratique peut être…

traitée par son auteur/acteur ou

par

un tiers extérieur

observée ou décrite, racontée

de manière impliquée ou non-impliquée par oral ou

par écrit ou par image

l'objet

d'un récit ou l'objet d'un discours

(développement)

abordée

en faits (ce qui est) ou abordée en phénomènes (ce

qui est perçu)

traitée

in vivo ou traitée

in vitro

traitée

hic et nunc ou traitée a posteriori

perçue

subjectivement ou perçue

objectivement

traitée

consciemment ou traitée inconsciemment

analysée

individuellement (auto) ou analysée

collectivement (socio)

avec

des pairs ou des experts / ex-pairs

gérée

en micro-analyse ou gérée en

macro-analyse

etc.

D'où certainement

la nécessité en tant que formateur, praticien de l'analyse de pratiques, de repérer

dans quel registre on se situe dès lors que l'on prétend ou souhaite

"faire de l'APP". Ceci pour souligner que, quelle que soit la

démarche, la modalité, le protocole que l'on utilise on ne peut s'improviser

praticien de l'APP et qu'une formation minimale de formateur est nécessaire.

Pour conclure, je

soulignerai que l'analyse de pratiques professionnelles relève de l’humain, de

la complexité et donc demande prudence et clairvoyance.

"Tout être humain

est langage humain et toute expression sourd de son individualité laquelle est

toujours ordonnée par d'autres s'ils l'accueillent en humain, par des paroles

qui l'honorent."

Françoise DOLTO

p

p p

- Michel VIDAL -

Présentation

du dispositif mis en place dans l’Hérault :

Groupe de Formation à l’Analyse de Pratiques Professionnelles

Il s’agit d’un groupe qui pratique l’analyse de pratiques

professionnelles et qui se forme en agissant.

_______________________

C’est un dispositif d’accompagnement des C.P.C. ; pour cette

raison il se situe dans le PDF sous la forme d’un G.F.A.(Groupe de Formation

Action), ce qui constitue une reconnaissance institutionnelle.

Il fonctionne depuis plusieurs années, à raison

d’une huitaine de séances de trois heures par an. Ce rythme, d’une séance par

mois, représente de l’avis des participants, une bonne fréquence.

Le G.F.A. s’adresse aux CPC et plus largement aux

enseignants qui n’ont pas la charge d’une classe. L’effectif varie selon les

années de 5 à 10 personnes.

Cinq principes essentiels régissent son

fonctionnement :

·

volontariat

·

assiduité

·

régularité

·

confidentialité

·

convivialité.

Concrètement :

-

Chaque

séance se déroule dans un lieu choisi par le membre du groupe qui

accueille ; ce lieu est distinct des bureaux de l’Inspection de

l’Education Nationale (principe d’extériorité) où le groupe ne doit pas être

dérangé car il s’agit de favoriser la concentration nécessaire des

participants.

-

Pour

que chacun se sente en confiance, la convivialité est importante, elle est

cultivée (boissons, biscuits, sucreries…).

-

Les

3 heures s’organisent en deux temps :

- un Quoi de neuf ? de 30 mn

- une séance d’analyse de 2h 30 maximum.

-

Pas

d’interruption.

La séance d’analyse :

-

Le cadre :

-

le

temps est minuté

-

cinq

phases distinctes se succèdent (Cf. Grille ci-après)

-

le

contenu est une situation professionnelle qui pose problème (ou pas)

-

règles

de prise de parole (celui qui souhaite intervenir manifeste son intention

auprès de l’animateur en levant le doigt - pas plus de 3 questions par

intervention)

-

respect

des participants et du fonctionnement.

-

L’animateur :

à il est volontaire, il dirige la séance.

à il est le garant du

fonctionnement du groupe selon le rituel établi et accepté par tous

à il est aussi un arbitre

(celui qui protège en s’assurant que les règles sont respectées)

à il est le garant du temps

à il distribue et régule les

prises de parole

à en début de séance, il

invite les participants à se porter volontaire pour exposer une situation

professionnelle qui sera analysée, puis il dirige le choix de l’exposant (la

priorité est donnée en fonction du caractère d’urgence de la situation par

rapport à l’exposant, et d’un tour de rôle entre tous les membres)

-

L’exposant : celui qui présente la

situation (oralement le plus souvent, par écrit possible)

-

Les participants : les autres membres.

A noter que l’animateur peut aussi se comporter

comme un participant (en plus de sa tâche d’animation)

-

L’observateur : il est volontaire (tour de

rôle)

à il observe le fonctionnement

du groupe

à il livre au groupe le

contenu de son observation à la fin de la séance.

-

La séance : elle est découpée en 5